top of page

行旅, 山水, 友情

725

36

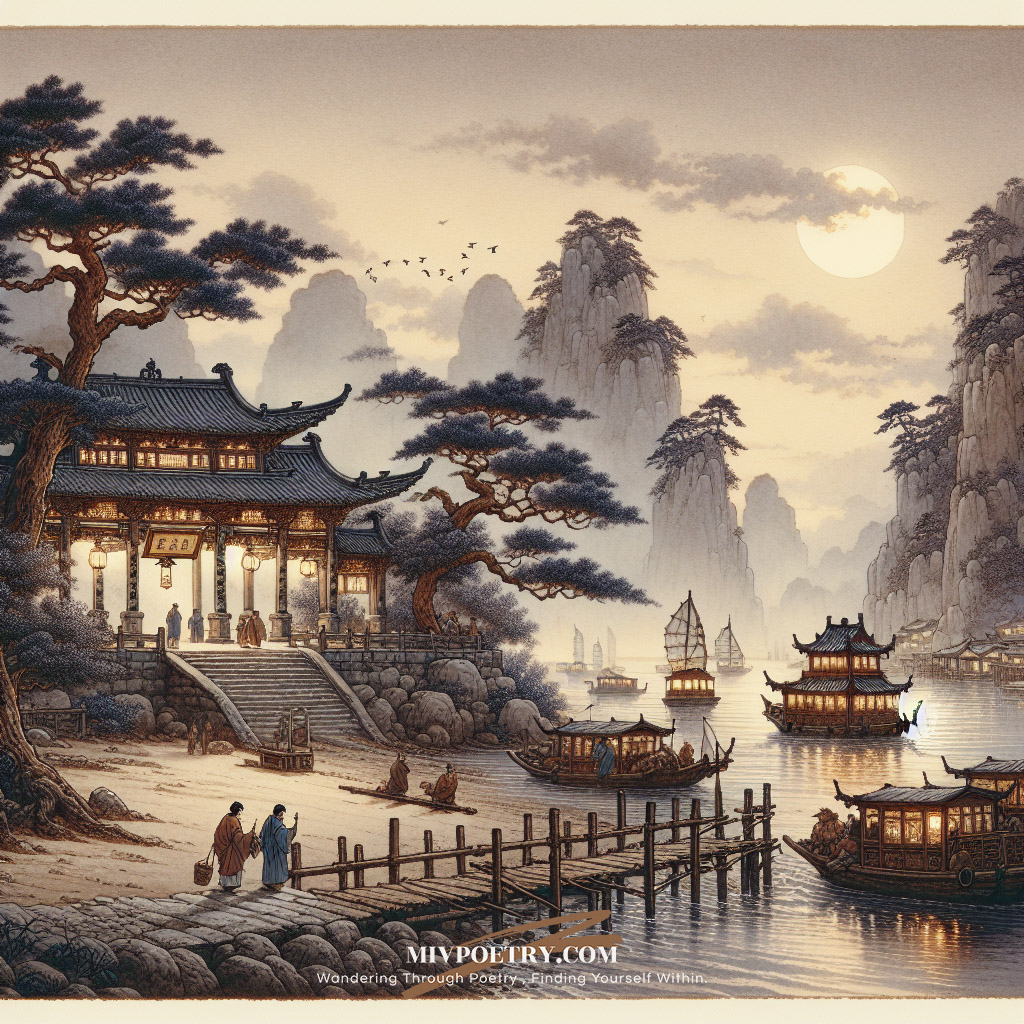

渡浙江问舟中人

[唐]孟浩然

创作年份

作者时龄

作品题材

潮落江平未有风,扁舟共济与君同。

时时引领望天末,何处青山是越中。

背景

孟浩然于开元(唐玄宗年号,713—741年)初年进入张说幕府,一直到开元十三年(725年),其间几度出入,但并不得意,于是漫游吴越一带。开元十三年秋自洛阳出发,沿汴河南下,经广陵渡江至杭州,然后过浙江越州(今绍兴)。此诗即作于此时。

注释

浙江:即钱塘江。《庄子》作制河,《山海经》、《史记》、《越绝书》、《吴越春秋》作浙江,《汉书·地舟志》、《水经》作渐江水。古人所谓浙渐,实指一水。

江:指钱塘江。未有:没有。

扁舟:小船。《史记·货殖列传》:“范蠡既雪会稽之耻,乃喟然而叹曰:‘计然之策七,越用其五而得意。既已施于国,吾欲用之家。’乃乘扁舟浮于江湖。”舟:一作“舠(dāo)”。济:渡。

引领:伸长脖子远望。多以形容期望殷切。《左传·成公十三年》:“及君之嗣也,我君景公引领西望曰:‘庶抚我乎!’”天末:天的尽头。指极远的地方。汉张衡《东京赋》:“眇天末以远期,规万世而大摹。”

越中:即今浙江绍兴。

潮落江平未有风,扁舟共济与君同。

时时引领望天末,何处青山是越中。

背景

孟浩然于开元(唐玄宗年号,713—741年)初年进入张说幕府,一直到开元十三年(725年),其间几度出入,但并不得意,于是漫游吴越一带。开元十三年秋自洛阳出发,沿汴河南下,经广陵渡江至杭州,然后过浙江越州(今绍兴)。此诗即作于此时。

注释

浙江:即钱塘江。《庄子》作制河,《山海经》、《史记》、《越绝书》、《吴越春秋》作浙江,《汉书·地舟志》、《水经》作渐江水。古人所谓浙渐,实指一水。

江:指钱塘江。未有:没有。

扁舟:小船。《史记·货殖列传》:“范蠡既雪会稽之耻,乃喟然而叹曰:‘计然之策七,越用其五而得意。既已施于国,吾欲用之家。’乃乘扁舟浮于江湖。”舟:一作“舠(dāo)”。济:渡。

引领:伸长脖子远望。多以形容期望殷切。《左传·成公十三年》:“及君之嗣也,我君景公引领西望曰:‘庶抚我乎!’”天末:天的尽头。指极远的地方。汉张衡《东京赋》:“眇天末以远期,规万世而大摹。”

越中:即今浙江绍兴。

- 孟浩然于开元(唐玄宗年号,713—741年)初年进入张说幕府,一直到开元十三年(725年),其间几度出入,但并不得意,于是漫游吴越一带。开元十三年秋自洛阳出发,沿汴河南下,经广陵渡江至杭州,然后过浙江越州(今绍兴)。此诗即作于此时。

- 浙江:即钱塘江。《庄子》作制河,《山海经》、《史记》、《越绝书》、《吴越春秋》作浙江,《汉书·地舟志》、《水经》作渐江水。古人所谓浙渐,实指一水。 江:指钱塘江。未有:没有。 扁舟:小船。《史记·货殖列传》:“范蠡既雪会稽之耻,乃喟然而叹曰:‘计然之策七,越用其五而得意。既已施于国,吾欲用之家。’乃乘扁舟浮于江湖。”舟:一作“舠(dāo)”。济:渡。 引领:伸长脖子远望。多以形容期望殷切。《左传·成公十三年》:“及君之嗣也,我君景公引领西望曰:‘庶抚我乎!’”天末:天的尽头。指极远的地方。汉张衡《东京赋》:“眇天末以远期,规万世而大摹。” 越中:即今浙江绍兴。

- 潮落后江面平静还没有起风,乘一只小船渡江与您相从。 不时探头向天边眺望,您可知哪座青山是我要去的越中?

- 孟浩然主要擅长写五言诗,风格浑融冲淡。诗人将自己特有的冲淡风格用于七绝,往往“造境飘逸,初似常语”而“其神甚远”(陈延杰《论唐人七绝》)。此诗就是这样的高作。 在杭州时,诗人有句道“今日观溟涨”,可见渡浙江(钱塘江)前曾遇潮涨。一旦潮退,舟路已通,诗人便迫不及待登舟续行。首句就直陈其事,它由三个片语组成:“潮落”、“江平”、“未有风”,初似平平淡淡的常语。然而细味,这样三顿形成短促的节奏,正成功地写出为潮信阻留之后重登旅途者惬意的心情。可见有时语调也有助于表现诗意。 钱塘江江面宽阔,而渡船不大。一叶“扁舟”,是坐不了许多人的。“舟中人”是来自四方的陌生人。“扁舟共济与君同”,颇似他们见面的寒暄。这话淡得有味,意思是:虽说彼此素昧平生,却在今天走到同条船上来了。“同船过渡三分缘”,一种亲睦之感在陌生乘客中油然而生。尤其因舟小客少,更见有同舟共济的亲切感。所以问姓初见,就倾盖如故地以“君”相呼。这样淡朴的家常话,将当时那种淳厚的世风与人情味惟妙惟肖地传达了出来,并不是一味地冲淡。 当彼岸已隐隐约约看得见一带青山,更激起诗人的好奇与猜测。越中山川多名胜,是前代诗人谢灵运遨游歌咏过的地方,于是,他不禁时时引领翘望天边:那儿应该是越中——他向往已久的地方。他大约猜不出,只是神往心醉。这里并没有穷形极象的景物描写,唯略点“青山”字样,而越中山水之美尽从“时时引领望天末”的游子的神情中绝妙传出。诗句外淡内丰,似枯实腴。“引领望天末”,原本是陆机《拟兰若生朝阳》成句。诗人信手拈来,加“时时”二字,口语味浓,如同己出,描状生动。注意吸取前人有口语特点、富于生命力的语汇,加以化用,是孟浩然特别擅长的本领。 “何处青山是越中?”是“问舟中人”,也是诗的结句。使用问句作结,语意亲切,最易打通诗与读者的间隔,一问便结,令读者心荡神驰,使意境顿形高远。全诗运用口语,叙事、写景、抒情全是朴素的叙写笔调,而意境浑融、高远、丰腴、完满。“寄至味于淡泊”(《古今诗话》引苏轼语,见《宋诗话辑佚》),对此诗也是很好的评价。▲

- 潮落后江面平静还没有起风,乘一只小船渡江与您相从。 不时探头向天边眺望,您可知哪座青山是我要去的越中?

- 孟浩然主要擅长写五言诗,风格浑融冲淡。诗人将自己特有的冲淡风格用于七绝,往往“造境飘逸,初似常语”而“其神甚远”(陈延杰《论唐人七绝》)。此诗就是这样的高作。 在杭州时,诗人有句道“今日观溟涨”,可见渡浙江(钱塘江)前曾遇潮涨。一旦潮退,舟路已通,诗人便迫不及待登舟续行。首句就直陈其事,它由三个片语组成:“潮落”、“江平”、“未有风”,初似平平淡淡的常语。然而细味,这样三顿形成短促的节奏,正成功地写出为潮信阻留之后重登旅途者惬意的心情。可见有时语调也有助于表现诗意。 钱塘江江面宽阔,而渡船不大。一叶“扁舟”,是坐不了许多人的。“舟中人”是来自四方的陌生人。“扁舟共济与君同”,颇似他们见面的寒暄。这话淡得有味,意思是:虽说彼此素昧平生,却在今天走到同条船上来了。“同船过渡三分缘”,一种亲睦之感在陌生乘客中油然而生。尤其因舟小客少,更见有同舟共济的亲切感。所以问姓初见,就倾盖如故地以“君”相呼。这样淡朴的家常话,将当时那种淳厚的世风与人情味惟妙惟肖地传达了出来,并不是一味地冲淡。 当彼岸已隐隐约约看得见一带青山,更激起诗人的好奇与猜测。越中山川多名胜,是前代诗人谢灵运遨游歌咏过的地方,于是,他不禁时时引领翘望天边:那儿应该是越中——他向往已久的地方。他大约猜不出,只是神往心醉。这里并没有穷形极象的景物描写,唯略点“青山”字样,而越中山水之美尽从“时时引领望天末”的游子的神情中绝妙传出。诗句外淡内丰,似枯实腴。“引领望天末”,原本是陆机《拟兰若生朝阳》成句。诗人信手拈来,加“时时”二字,口语味浓,如同己出,描状生动。注意吸取前人有口语特点、富于生命力的语汇,加以化用,是孟浩然特别擅长的本领。 “何处青山是越中?”是“问舟中人”,也是诗的结句。使用问句作结,语意亲切,最易打通诗与读者的间隔,一问便结,令读者心荡神驰,使意境顿形高远。全诗运用口语,叙事、写景、抒情全是朴素的叙写笔调,而意境浑融、高远、丰腴、完满。“寄至味于淡泊”(《古今诗话》引苏轼语,见《宋诗话辑佚》),对此诗也是很好的评价。▲

bottom of page