top of page

闺怨, 爱情, 节令

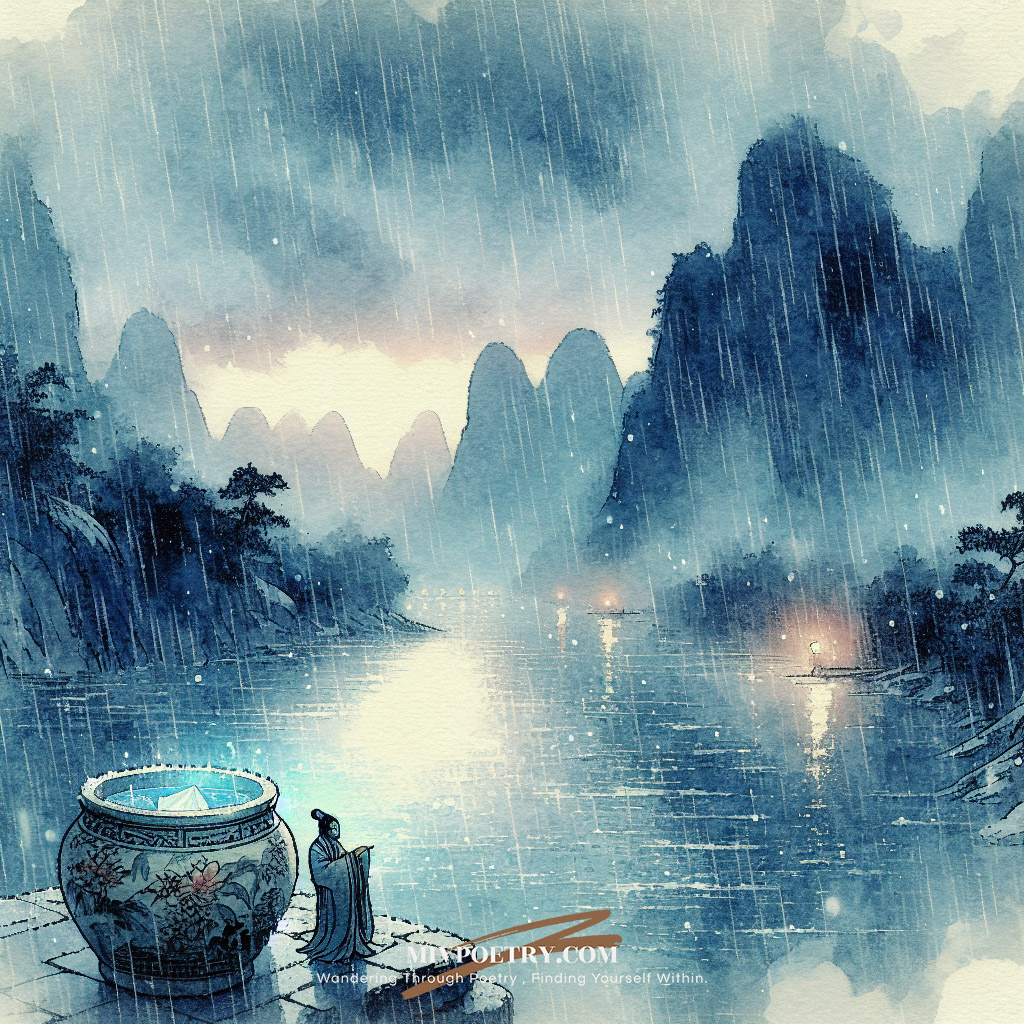

西宫春怨

[唐]王昌龄

创作年份

作者时龄

作品题材

西宫夜静百花香,欲卷珠帘春恨长。

斜抱云和深见月,朦胧树色隐昭阳。

背景

注释

西宫:中国封建时代皇帝的妃嫔住的地方。

百花:各种花的总称。百为约数。

珠帘:用线穿成一条条垂直串珠构成的帘幕。

恨:怨恨。

云和:古代琴瑟一类乐器的代称。

朦胧:物体的样子模糊,看不清楚。

昭阳:宫殿名,曾为赵飞燕所居。这里指皇帝的居处。

西宫夜静百花香,欲卷珠帘春恨长。

斜抱云和深见月,朦胧树色隐昭阳。

背景

注释

西宫:中国封建时代皇帝的妃嫔住的地方。

百花:各种花的总称。百为约数。

珠帘:用线穿成一条条垂直串珠构成的帘幕。

恨:怨恨。

云和:古代琴瑟一类乐器的代称。

朦胧:物体的样子模糊,看不清楚。

昭阳:宫殿名,曾为赵飞燕所居。这里指皇帝的居处。

- 西宫:中国封建时代皇帝的妃嫔住的地方。 百花:各种花的总称。百为约数。 珠帘:用线穿成一条条垂直串珠构成的帘幕。 恨:怨恨。 云和:古代琴瑟一类乐器的代称。 朦胧:物体的样子模糊,看不清楚。 昭阳:宫殿名,曾为赵飞燕所居。这里指皇帝的居处。

- 西宫夜晚寂静,百花飘香,想要卷起珠帘外出赏花,又怕春恨绵绵徒增烦恼。 斜抱着云和在月下独自凝望夜空,只看见一片朦朦胧胧的树影不见昭阳宫。

- 这首诗以一个“春色恼人眠不得”的花月良宵为背景,描写一个被幽闭在深宫里的少女的一连串动作和意态,运思深婉,刻画入微,使读者如临其境,如见其人,并看到了她的曲折复杂的内心活动。 诗的首句“西宫夜静百花香”,点明季节,点明时间,把读者带进了一个花气袭人的春夜。这一句,就手法而言,它是为了反衬出诗中人的孤独凄凉的处境;就内容而言,它与下文紧密衔接,由此引出了诗中人的矛盾心情和无限幽恨。作者的构思和用词是极其精细的。这里,不写花的颜色,只写花的香气,因为一般说来,在夜色覆盖下,令人陶醉的不是色而是香,更何况从下面一句看,诗中人此时在珠帘未卷的室内,触发她的春怨的就只可能是随风飘来的阵阵花香了。 照说,在百花开放的时节,在如此迷人的夜晚,作为一个正在好动、爱美年龄的少女,竟然还没有就寝,早该到院中去观赏了,但她却一直把自己关在室内。这可能是她并不知道户外景色这般美好,更可能是有意逃避,为怕恼人的春色勾起自己心事,倒不如眼不见心不烦。可是,偏偏有花香透帘而入,使她又不能不动观赏的念头。 诗的第二句“欲卷珠帘春恨长”,正是写她动念后的内心活动。这时,她虽然无心出户,倒也曾想把珠帘卷起遥望一番,但这里只说“欲卷”,看来并没有真的去卷。其实,卷帘不过举手之劳,问题是她为什么始而欲卷,终于不卷呢,该句内回答了这个问题。其原因为:不见春景,已是春恨绵绵,当然不必再去添加烦恼了。 但如此良宵,美景当前,闷坐在重帘之内,又会感到时间难熬,愁恨难遣。诗的第三句“斜抱云和深见月”,就是诗中人决心不卷珠帘而又百无聊赖之余的举动和情态。看来,她是一位有音乐素养的少女,此时不禁拿起乐器,想以音乐打发时间、排遣愁恨;可是,欲弹辄止,并没有真个去弹奏,只是把它斜抱在胸前,凝望着夜空独自出神罢了。这一“斜抱云和”的描写,正如谭元春在《唐诗归》中所说,“以态则至媚,以情则至苦”。可以与这句诗合参的有崔国辅的《古意·净扫黄金阶》“下帘弹箜篌,不忍见秋月”以及李白的《玉阶怨》“却下水晶帘,玲珑望秋月。”这些诗句,所写情事虽然各有不同,但都道出了幽囚在深宫中的怨女的极其微妙、也极其痛苦的心情。 诗的末句交待了她在月下凝望的是什么,又望到了什么。“朦胧树色隐昭阳”,就是她隔帘望见的景色。这一句,既是以景结情,又是景中见情。句中特别值得玩味的是点出了皇帝所在的昭阳宫。这与作者另一首《长信秋词》的结尾“卧听南宫清漏长”句中点出南宫的意义是相同的。它暗示诗中人所凝望的是皇帝的居处,而这正是她的怨情所指。但是,禁闭着大批宫人的西宫与昭阳殿之间隔着重重门户,距离本来就很遥远,更何况又在夜幕笼罩之中,诗中人所能望见的只是一片朦朦胧胧的树影而已。这时透过一层、深入一步的写法,写诗中人想把怨情倾注向昭阳宫,而这个昭阳宫却望都望不见,这就加倍说明了她的处境之可怜。 沈德潜《说诗晬语》说:“王龙标绝句,深情幽怨,意旨微茫。”陆时雍《诗镜总论》也说:“王龙标七言绝句,自是唐人《骚》语,深情苦恨,襞襀重重,使人测之无端,玩之无尽。”这首《西宫春怨》是当之无愧的。▲

- 西宫夜晚寂静,百花飘香,想要卷起珠帘外出赏花,又怕春恨绵绵徒增烦恼。 斜抱着云和在月下独自凝望夜空,只看见一片朦朦胧胧的树影不见昭阳宫。

- 这首诗以一个“春色恼人眠不得”的花月良宵为背景,描写一个被幽闭在深宫里的少女的一连串动作和意态,运思深婉,刻画入微,使读者如临其境,如见其人,并看到了她的曲折复杂的内心活动。 诗的首句“西宫夜静百花香”,点明季节,点明时间,把读者带进了一个花气袭人的春夜。这一句,就手法而言,它是为了反衬出诗中人的孤独凄凉的处境;就内容而言,它与下文紧密衔接,由此引出了诗中人的矛盾心情和无限幽恨。作者的构思和用词是极其精细的。这里,不写花的颜色,只写花的香气,因为一般说来,在夜色覆盖下,令人陶醉的不是色而是香,更何况从下面一句看,诗中人此时在珠帘未卷的室内,触发她的春怨的就只可能是随风飘来的阵阵花香了。 照说,在百花开放的时节,在如此迷人的夜晚,作为一个正在好动、爱美年龄的少女,竟然还没有就寝,早该到院中去观赏了,但她却一直把自己关在室内。这可能是她并不知道户外景色这般美好,更可能是有意逃避,为怕恼人的春色勾起自己心事,倒不如眼不见心不烦。可是,偏偏有花香透帘而入,使她又不能不动观赏的念头。 诗的第二句“欲卷珠帘春恨长”,正是写她动念后的内心活动。这时,她虽然无心出户,倒也曾想把珠帘卷起遥望一番,但这里只说“欲卷”,看来并没有真的去卷。其实,卷帘不过举手之劳,问题是她为什么始而欲卷,终于不卷呢,该句内回答了这个问题。其原因为:不见春景,已是春恨绵绵,当然不必再去添加烦恼了。 但如此良宵,美景当前,闷坐在重帘之内,又会感到时间难熬,愁恨难遣。诗的第三句“斜抱云和深见月”,就是诗中人决心不卷珠帘而又百无聊赖之余的举动和情态。看来,她是一位有音乐素养的少女,此时不禁拿起乐器,想以音乐打发时间、排遣愁恨;可是,欲弹辄止,并没有真个去弹奏,只是把它斜抱在胸前,凝望着夜空独自出神罢了。这一“斜抱云和”的描写,正如谭元春在《唐诗归》中所说,“以态则至媚,以情则至苦”。可以与这句诗合参的有崔国辅的《古意·净扫黄金阶》“下帘弹箜篌,不忍见秋月”以及李白的《玉阶怨》“却下水晶帘,玲珑望秋月。”这些诗句,所写情事虽然各有不同,但都道出了幽囚在深宫中的怨女的极其微妙、也极其痛苦的心情。 诗的末句交待了她在月下凝望的是什么,又望到了什么。“朦胧树色隐昭阳”,就是她隔帘望见的景色。这一句,既是以景结情,又是景中见情。句中特别值得玩味的是点出了皇帝所在的昭阳宫。这与作者另一首《长信秋词》的结尾“卧听南宫清漏长”句中点出南宫的意义是相同的。它暗示诗中人所凝望的是皇帝的居处,而这正是她的怨情所指。但是,禁闭着大批宫人的西宫与昭阳殿之间隔着重重门户,距离本来就很遥远,更何况又在夜幕笼罩之中,诗中人所能望见的只是一片朦朦胧胧的树影而已。这时透过一层、深入一步的写法,写诗中人想把怨情倾注向昭阳宫,而这个昭阳宫却望都望不见,这就加倍说明了她的处境之可怜。 沈德潜《说诗晬语》说:“王龙标绝句,深情幽怨,意旨微茫。”陆时雍《诗镜总论》也说:“王龙标七言绝句,自是唐人《骚》语,深情苦恨,襞襀重重,使人测之无端,玩之无尽。”这首《西宫春怨》是当之无愧的。▲

bottom of page