top of page

边塞, 爱国, 战争

785

35

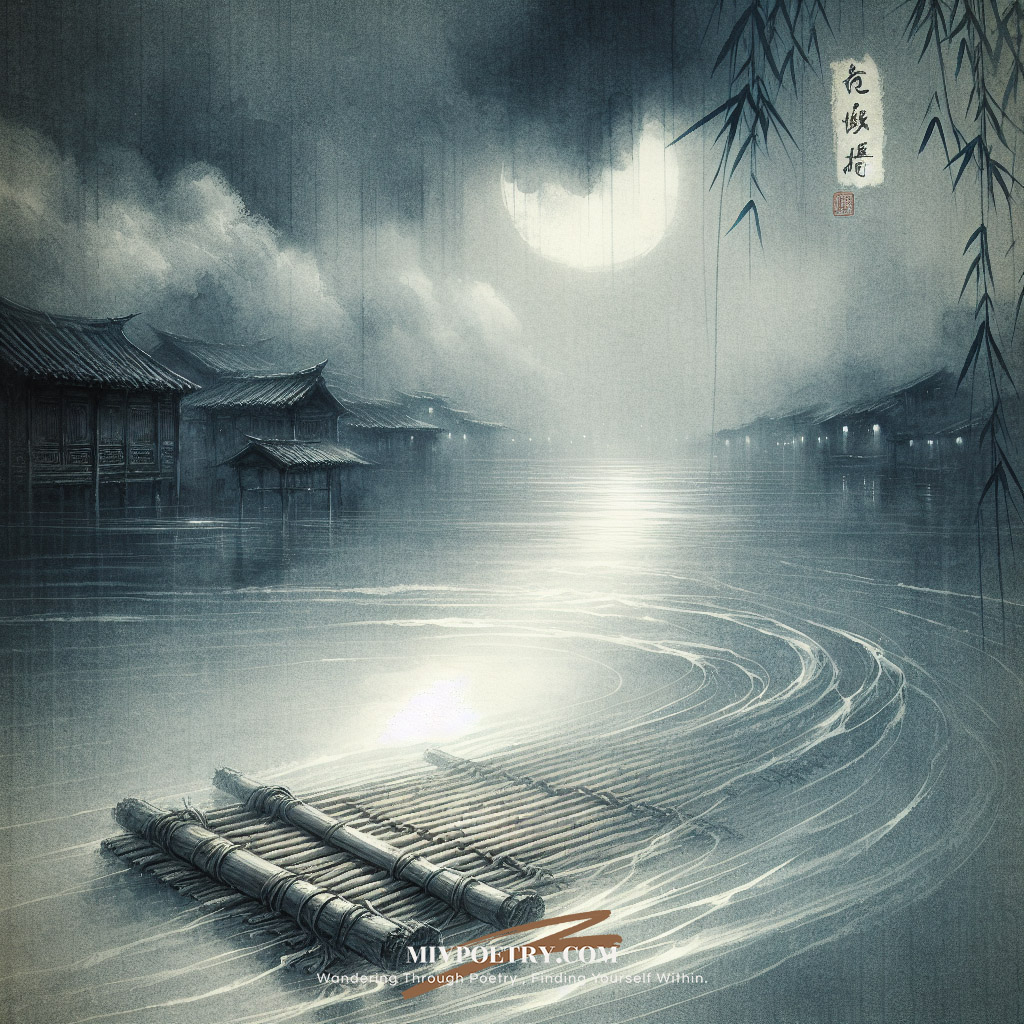

从军北征

[唐]李益

创作年份

作者时龄

作品题材

天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。

碛里征人三十万,一时回首月中看。

背景

此诗作于德宗贞元元年(785)至四年间在杜希全幕中之时。此时李益入塑方节度使崔宁的幕府,随着崔宁在祖国边疆巡视时,感受到军队已经不复盛唐的雄壮豪迈,有感而发作出的诗篇。

注释

偏:一作“遍”。

行路难:乐府曲调名,多描写旅途的辛苦和离别的悲伤。

碛(qì):沙漠的意思。这里指边关。

回首:一作“回向”。

月中:一作“月明”。

天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。

碛里征人三十万,一时回首月中看。

背景

此诗作于德宗贞元元年(785)至四年间在杜希全幕中之时。此时李益入塑方节度使崔宁的幕府,随着崔宁在祖国边疆巡视时,感受到军队已经不复盛唐的雄壮豪迈,有感而发作出的诗篇。

注释

偏:一作“遍”。

行路难:乐府曲调名,多描写旅途的辛苦和离别的悲伤。

碛(qì):沙漠的意思。这里指边关。

回首:一作“回向”。

月中:一作“月明”。

- 此诗作于德宗贞元元年(785)至四年间在杜希全幕中之时。此时李益入塑方节度使崔宁的幕府,随着崔宁在祖国边疆巡视时,感受到军队已经不复盛唐的雄壮豪迈,有感而发作出的诗篇。

- 偏:一作“遍”。 行路难:乐府曲调名,多描写旅途的辛苦和离别的悲伤。 碛(qì):沙漠的意思。这里指边关。 回首:一作“回向”。 月中:一作“月明”。

- 天山下了一场大雪,从青海湖刮来的风更添寒冷。 行军途中,战士吹起笛曲《行路难》。 听到这悲伤的别离曲,驻守边关的三十万将士,都抬起头来望着东升的月亮。

- 诗的首句“天山雪后海风寒”,是这幅画的背景,只七个字,就把地域、季节、气候一一交代清楚,有力地烘托出了这次行军的环境气氛。这样,接下来不必直接描述行军的艰苦,只用“横笛遍吹”一句就折射出了征人的心情。《行路难》是一个声情哀怨的笛曲,这里用了“遍吹”两字,更点明这时传来的不是孤孤单单、声音微弱的独奏,而是此吹彼和、响彻夜空的合鸣,从而把读者带进一个悲中见壮的境界。 诗的后两句“碛里征人三十万,一时回首月中看”,是这一片笛声在军中引起的共感。句中的“碛里”、“月中”,也是烘染这幅画的背景的,起了加重首句的作用,说明这支远征军不仅在雪后的天山下、刺骨的寒风里,而且在荒漠上、月夜中,这就使人加倍感到环境的荒凉、气氛的悲怆。也许有人对这两句中“三十万”的数字和“一时回首”的描写,感到不大真实,因为一支行军队伍未必如此庞大,更不可能全军都听到笛声并在同一时间回首顾望。但是,植根于生活真实的诗歌,在反映真实时决不应当只是依样画葫芦,为了托出一个特定境界,收到最大艺术效果,有时不但容许而且需要运用夸张手法。李益的这两句诗,只有像这样写,才能充分显示这片笛声的哀怨和广大征人的心情,使这支远征队伍在大漠上行军的壮观得到最好的艺术再现,从而获致王国维所说的“境界全出”的艺术效果。 诗人通过虚写笛声导致征人行为举止的细微变化,实写征人的心理感受。在肃杀苦寒的边塞,思亲怀乡是征人共同的感受。这种感受长期积郁胸中,无处表达,这是一种多么痛苦的煎熬。在行军途中,突然听到一阵阵哀怨、凄切的笛声响起,征人们久郁胸中的思亲怀乡之情奔涌而出。诗中展现的是一幅聚焦完全一致的画面,悲壮中显出凄苦,哀怨中显出无奈,征人的心理刻画得栩栩如生。▲

- 天山下了一场大雪,从青海湖刮来的风更添寒冷。 行军途中,战士吹起笛曲《行路难》。 听到这悲伤的别离曲,驻守边关的三十万将士,都抬起头来望着东升的月亮。

- 诗的首句“天山雪后海风寒”,是这幅画的背景,只七个字,就把地域、季节、气候一一交代清楚,有力地烘托出了这次行军的环境气氛。这样,接下来不必直接描述行军的艰苦,只用“横笛遍吹”一句就折射出了征人的心情。《行路难》是一个声情哀怨的笛曲,这里用了“遍吹”两字,更点明这时传来的不是孤孤单单、声音微弱的独奏,而是此吹彼和、响彻夜空的合鸣,从而把读者带进一个悲中见壮的境界。 诗的后两句“碛里征人三十万,一时回首月中看”,是这一片笛声在军中引起的共感。句中的“碛里”、“月中”,也是烘染这幅画的背景的,起了加重首句的作用,说明这支远征军不仅在雪后的天山下、刺骨的寒风里,而且在荒漠上、月夜中,这就使人加倍感到环境的荒凉、气氛的悲怆。也许有人对这两句中“三十万”的数字和“一时回首”的描写,感到不大真实,因为一支行军队伍未必如此庞大,更不可能全军都听到笛声并在同一时间回首顾望。但是,植根于生活真实的诗歌,在反映真实时决不应当只是依样画葫芦,为了托出一个特定境界,收到最大艺术效果,有时不但容许而且需要运用夸张手法。李益的这两句诗,只有像这样写,才能充分显示这片笛声的哀怨和广大征人的心情,使这支远征队伍在大漠上行军的壮观得到最好的艺术再现,从而获致王国维所说的“境界全出”的艺术效果。 诗人通过虚写笛声导致征人行为举止的细微变化,实写征人的心理感受。在肃杀苦寒的边塞,思亲怀乡是征人共同的感受。这种感受长期积郁胸中,无处表达,这是一种多么痛苦的煎熬。在行军途中,突然听到一阵阵哀怨、凄切的笛声响起,征人们久郁胸中的思亲怀乡之情奔涌而出。诗中展现的是一幅聚焦完全一致的画面,悲壮中显出凄苦,哀怨中显出无奈,征人的心理刻画得栩栩如生。▲

bottom of page